盛夏午后,32岁的广告策划人林夏握着冰咖啡的手心仍在冒汗。办公室空调恒温26度,她的衬衫后背却已浸出蝴蝶状汗渍。"是不是该喝黄芪补气了?"她犹豫着点开中医养生文章,屏幕光映在泛红的脸颊上——这已是本月第三次因异常出汗产生健康焦虑。

汗液作为人体"天然空调",其分泌量本就存在个体差异。运动时毛孔舒张、情绪紧张时交感神经兴奋,都会让某些人比旁人更早启动排汗机制。但若在静息状态下也出现明显汗多,医学上称为"多汗症",需要警惕两种特殊情况。

第一种是原发性多汗症。这类患者往往从青少年时期就出现局部异常出汗,手掌、足底或腋窝如同装了隐形水龙头。研究显示,这与交感神经过度兴奋密切相关,某些基因突变会导致神经信号传递异常敏感。就像精密仪器调校过度的温控系统,身体对温度变化的反应阈值被错误降低。

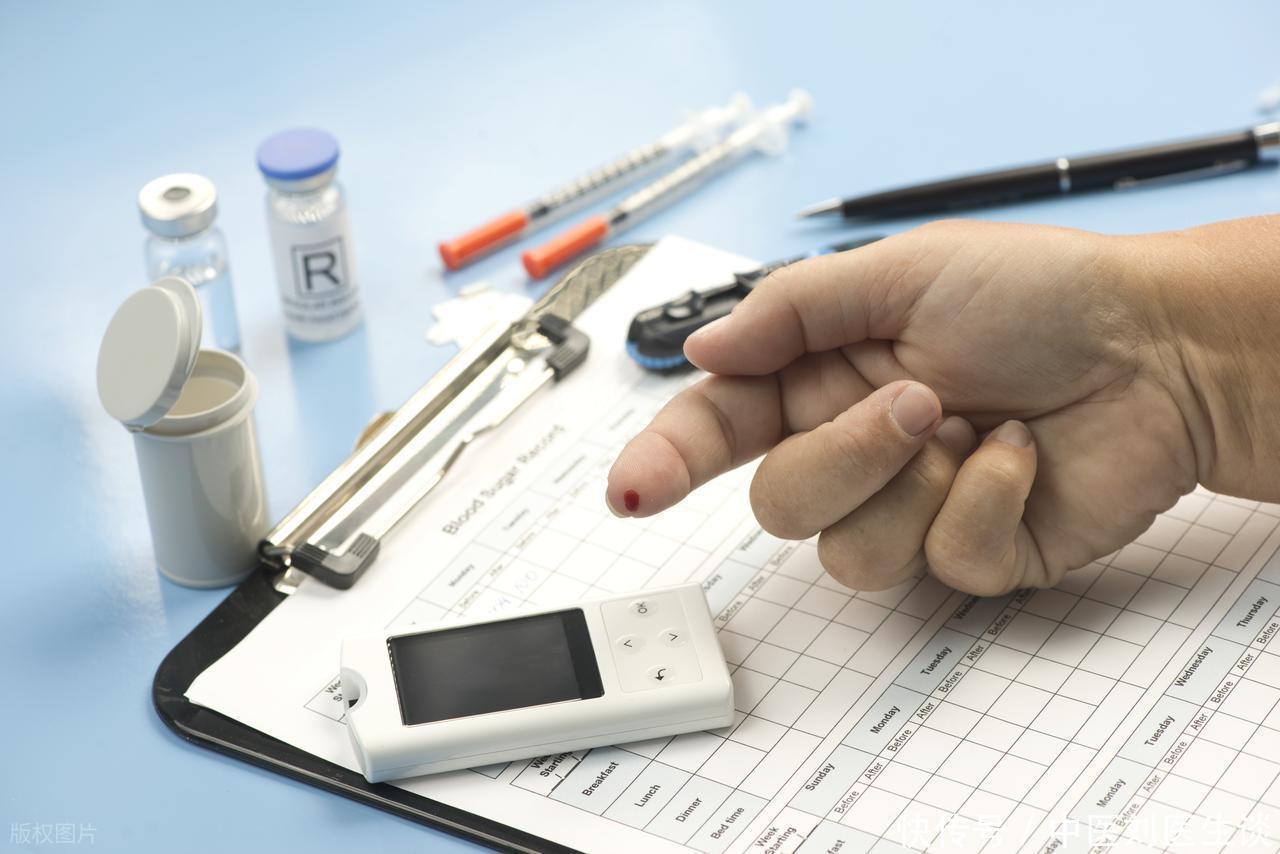

第二种是继发性多汗症,常作为其他疾病的"警报器"。甲状腺功能亢进患者因代谢加速会全身多汗;糖尿病患者神经病变可能引发局部汗液失衡;更年期女性因激素波动常出现潮热盗汗。这些情况如同身体亮起的黄灯,提示我们需要关注内在机能变化。

值得强调的是,传统医学中的"体虚"概念与现代医学的多汗诱因存在交叉但不完全等同。气虚自汗、阴虚盗汗确实可能伴随乏力、畏寒等症状,但盲目服用补药可能掩盖真正病因。去年门诊就遇到过一位长期饮用黄芪水的患者,最终确诊为早期淋巴瘤导致的夜间盗汗。

面对异常出汗,既不必谈汗色变,也需保持科学警觉。建议记录出汗场景(是否与进食辛辣、情绪波动相关)、伴随症状及家族史,这些信息将成为医生诊断的重要线索。现代医学通过淀粉碘试验、汗液成分检测等手段,已能精准区分生理性与病理性多汗。

当我们褪去对"体虚"的刻板印象,会发现汗珠里藏着更丰富的健康密码。它可能是基因赋予的独特体质,也可能是身体发出的善意提醒。与其在养生谣言中患得患失,不如将这份敏感转化为关注健康的契机——毕竟,能感知身体细微变化的敏感度,本就是生命赐予我们的珍贵礼物。

蜀商证券-实盘配资门户-合法股票配资平台-配资网之家提示:文章来自网络,不代表本站观点。